LCR負荷って、そもそもナニ?

はじめに

こんにちは!今回は、電気の世界でよく耳にする「LCR負荷」についてお話しします。普段聞き慣れない言葉かもしれませんが、初心者向けにわかりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

LCR負荷の基本

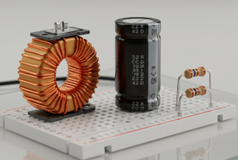

まず、「LCR負荷」の名前の由来から。

- Lは「インダクタンス(Inductance)」=コイルの性質

- Cは「キャパシタンス(Capacitance)」=コンデンサの性質

- Rは「レジスタンス(Resistance)」=抵抗の性質

この3つを組み合わせて動作させたものがLCR負荷ですが、現在ではこれらの特性を模擬できる「交流電子負荷」が様々な試験で使われています。簡単に言うと、電気回路や装置をテストするための「疑似的な負荷(電気の流れを模倣するもの)」だと考えると理解しやすいです。

合わせて読みたい

合わせて読みたい

LCR負荷(交流電子負荷)は何のために使うの?

LCR負荷は、主に電力供給機器や電子部品が正しく動作するかを評価・試験するために使われます。

具体的には、次のような場面で役立ちます。

| 試験対象 | 概要 |

| バッテリーや電源装置の試験 | 例えば、スマートフォンの充電器がしっかり働いているかをチェックするために、LCR負荷を使って「実際に電気を消費する状況」を再現します。 |

| インバーターや発電機の性能確認 | 太陽光発電や風力発電などのエネルギー機器でも、出力が安定しているかを確認するために使用されます。 |

| 電子部品の評価 | 抵抗やコイル、コンデンサといった部品がどのように動作するのかを調べることもできます。 |

どうやって動いているの?

LCR負荷は、抵抗(R)、コイル(L)、コンデンサ(C)の組み合わせにより、電気の流れに対する「負荷(抵抗感)」を作り出します。それぞれ、以下の特徴を持っています。

| 抵抗(R) | シンプルに電流を「熱」として消費する負荷です。身近な例だと、電熱器や白熱電球のような役割に近いです。 |

| コイル(L) | 磁界を作り出す負荷で、電流を蓄えるような性質を持っています。モーターやトランスの動作を模倣するために使われます。 |

| コンデンサ(C) | 電気を貯めて放出する性質を持つ負荷です。電流の変化に対しての応答を評価できます。 |

これらを組み合わせることで、現実の負荷状況を再現できるのですが、様々な負荷条件を作り出すのは容易ではありません。これに対して交流電子負荷は流れる電流を「抵抗・コイル・コンデンサのように」模擬できるようになっており、様々な負荷条件を容易に設定することができます。

合わせて読みたい

LCR負荷(交流電子負荷)を使うメリット

LCR負荷(交流電子負荷)を使うことで、以下のようなメリットが得られます。

- 安全な環境で試験可能

実際に動作させる機器や電流を模擬できるため、大きな負荷を外部で再現する必要がありません。 - 正確で定量的な評価

様々な負荷条件を簡単に再現できるため、性能を素早く確認できます。 - 機器の耐久性テスト

長期間動作させた場合の影響も疑似的に再現できるため、製品の信頼性を確認できます。

どんな分野で使われているの?

LCR負荷(交流電子負荷)は主に以下のような分野で活躍しています。

- 電気工学分野:電源装置の評価や開発に利用

- 再生可能エネルギー:太陽光や風力発電システムの試験

- 車載機器:EV(電気自動車)バッテリーの動作確認

- 通信分野:通信機器が安定動作するかテストするための負荷

まとめ

LCR負荷(交流電子負荷)は、電気回路や機器の試験や評価で欠かせない便利な「道具」です。

初心者には少し難しそうに見えますが、「R(抵抗)」「L(コイル)」「C(コンデンサ)」を組み合わせた負荷装置だと理解すればイメージしやすいと思います。機器や部品をテストすることで、日常的に私たちが使う電子製品の安全性や信頼性が保たれているんですね。