三相4線式とは?

三相4線式は、交流の方式のひとつです。

交流とは…?

最初に交流について、おさらいしておきましょう。日本国内の各家庭で家電製品などの電源として必ず使っているのは「単相交流」であり、次のような仕様となっています。

- 電圧 - 100V

エアコン用などで200Vの場合もある - 周波数 - 50Hz / 60Hz

静岡県の富士川を境界として西側は60Hz、東側は50Hz - 結線方式 - 単相2線式

家庭のACコンセントは基本この方式。使用するプラグは2Pと3Pのものが存在するが、3Pはアース線が追加されたものであり、単相3線式とは異なる。 - 結線方式 - 単相3線式

中性線を含む3本の電線で配電し、中性線と他の線から電源を取ると100V、中性線を使わずに他の2本から電源を取ると200Vの電源として利用することができる。

あわせて読みたい

このように一般家庭で使われている単相交流には2種類の結線方式があり、電圧としては100Vと200Vを利用することができます。これに対して三相交流は主にポンプや電動機など大電力の機器を稼働している工場などで利用されており、次のような仕様となっています。

電圧 - 200V / 400V

周波数 - 50Hz / 60Hz

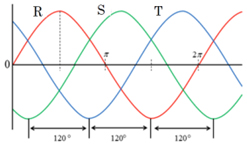

三相の各相(R, S, T)は下図のように位相が120度ずれており、切れ目無く電力エネルギーを供給できるようになっている。

結線方式 - 三相3線式

日本国内で一般的な結線方式で、その形状から「デルタ結線」とも呼ばれる。

結線方式 - 三相4線式

海外で一般的な結線方式で、中性線(N)を持っており、その形状からスター結線やY結線とも呼ばれる

三相3線式と4線式の違い

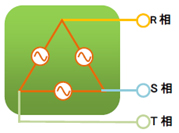

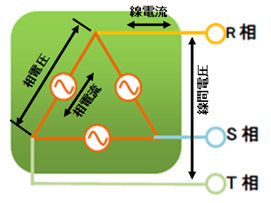

■三相3線式について

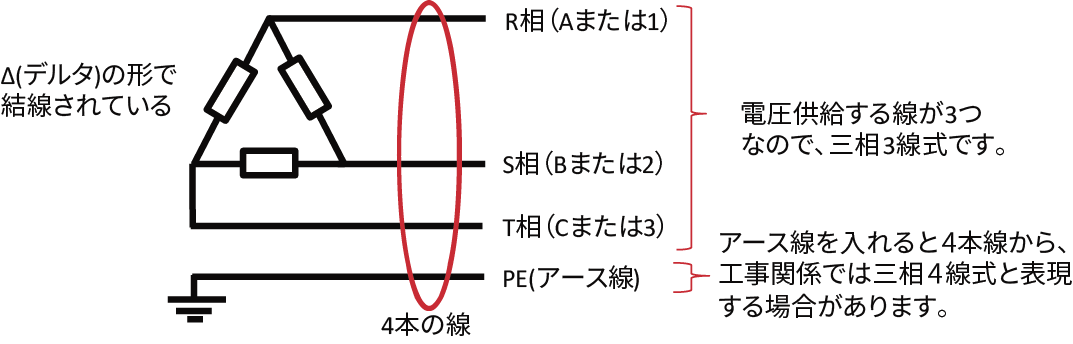

世界ではY型結線が一般的な構造ですが、日本では以下に示すような三相3線式(Δ型結線)が一般的に使用されております。この構造ではY形結線と異なり中性線(N)が無く、電圧供給する3つの線とアース線(PE)の4本の線で構成されます。その為工事現場では三相4線式と呼ばれるケースがあります。

Δ型とY型の見分け方としては、中性点(N)があるかないかとなります。

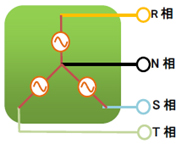

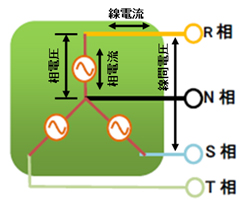

■三相4線式について

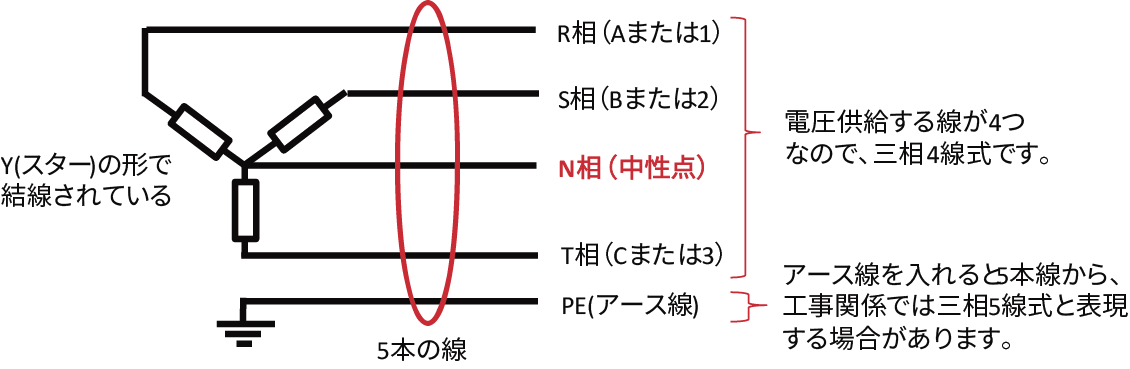

以下に示す結線がY型(スター)結線であり、三相4線式(Y形結線)で世界的によく用いられています。この構造ではΔ形結線と異なり中性線(N)があり、電圧供給する4つの線とアース線(PE)の5本の線で構成されます。その為工事現場では三相5線式と呼ばれるケースがあります。

Δ型とY形の見分け方としては、中性点(N)があるかないかとなります。

出力電圧について

■三相3線式について

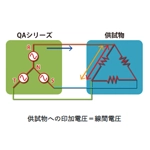

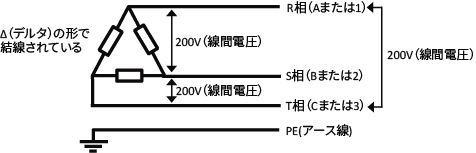

三相3線式(Δ型結線)は以下のような結線となります。日本における主流の結線方式です。相(ライン)と相(ライン)の電位が出力電圧となります。相と相の電圧を線間電圧と呼びます。

主に三相系統電圧としては200Vまたは400Vが使用されております。

■三相4線式について

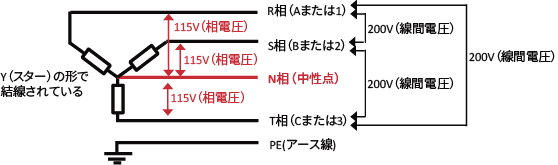

三相4線式(Y形結線)は以下のような結線となります。世界的によく用いられている結線方式です。

相(ライン)と相(ライン)の電位が出力電圧となります。相と相の電圧を線間電圧と呼びます。ここまでは三相3線式と同じですが、三相4線式では電圧表現が異なり中性点と相電圧の電位である相電圧も合わせて表記されます。例として115/200Vと表記された場合、115は相電圧、200は線間電圧となります。

各電圧は相電圧×√3 = 線間電圧の関係となっております。

三相3線式と三相4線式の相電圧、線間電圧等の関係を整理すると以下のようになります。

| 三相3線 | 三相4線 | |

| 結線方式 |  |  |

| 線間電圧 | = 相電圧 | = 相電圧×√3 |

| 線電流 | = 相電流×√3 | = 相電流 |

このように三相3線式と三相4線式では、相電圧と線間電圧(あるいは相電流と線電流)の関係が等しくないことがあるので注意が必要です。