PWM調光って、そもそもナニ?

LED照明器具などの明るさを調整する方式の一つで、Pulse Width Modulation(パルス幅変調)を略してPWM調光と呼んでいます。

LEDは印加する電圧を変化させてもその明るさにはほとんど影響しないため、LEDに印加する電圧は変えず、人間の目ではわからないほど高速にON/OFFさせ、ON(点灯)している時間の幅を変化させることで明るさを調整するものです。

このように高速に点滅させると、人間の目は点灯時間が長いと明るく感じ、点灯時間が短いと暗く感じます。これを利用した調光方式がPWM調光方式となっています。

1. LEDの特性

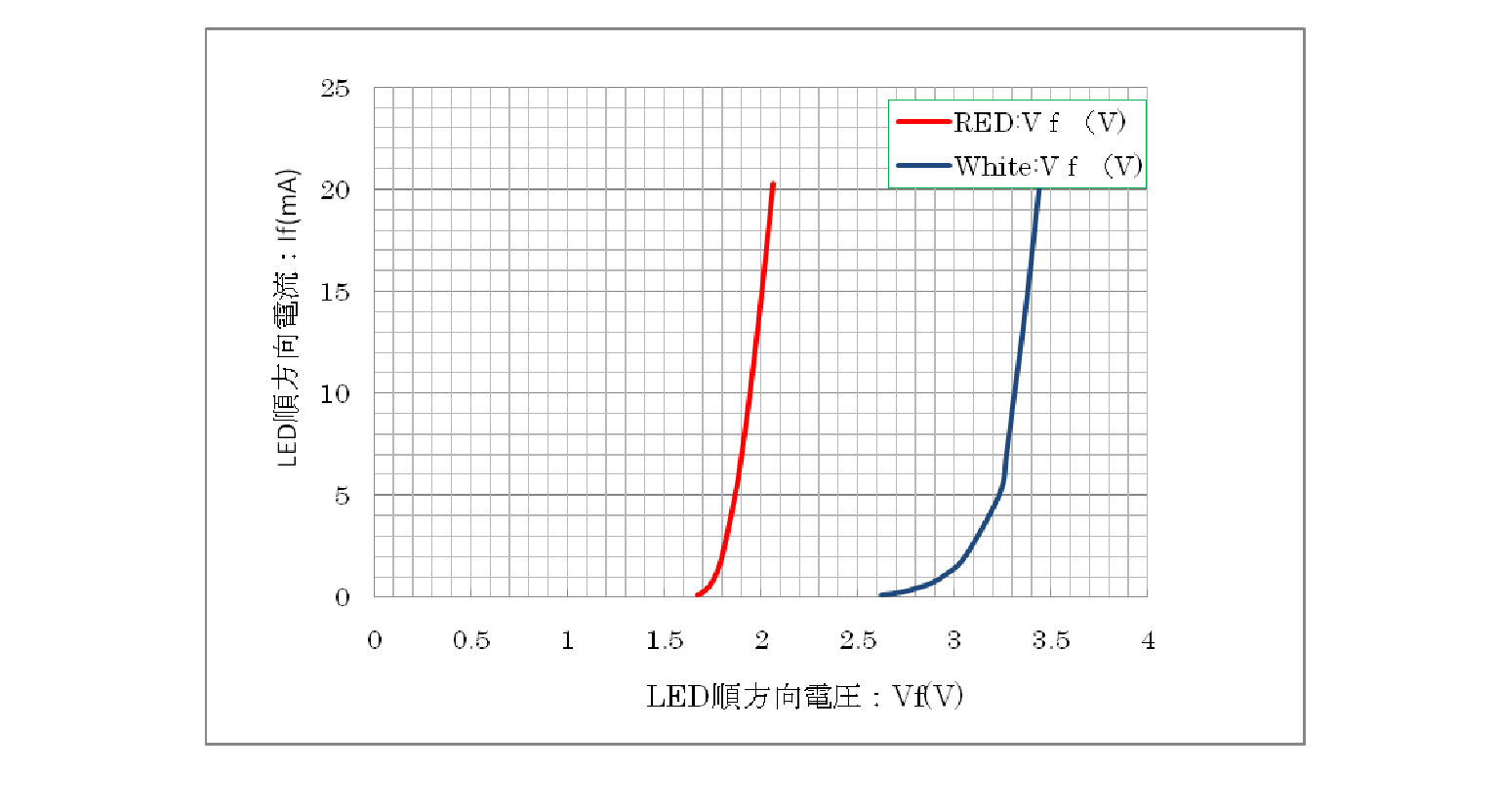

LED(発光ダイオード)は、ダイオードと同様の電気特性を持っています。順方向電圧は発光色によって異なり、白色LED(青色LED+蛍光体ベース)は2.5~4V程度です。

赤・緑など他の色LEDと比べて順方向電圧が高く、さらに電流によって順方向電圧が変化しやすい(内部抵抗分が大きい)傾向があります。

2. LEDドライバの調光動作

LEDはダイオード特性を持つため、定電流駆動が基本です。

- 定電流駆動の目的:輝度・色度を一定に保つ

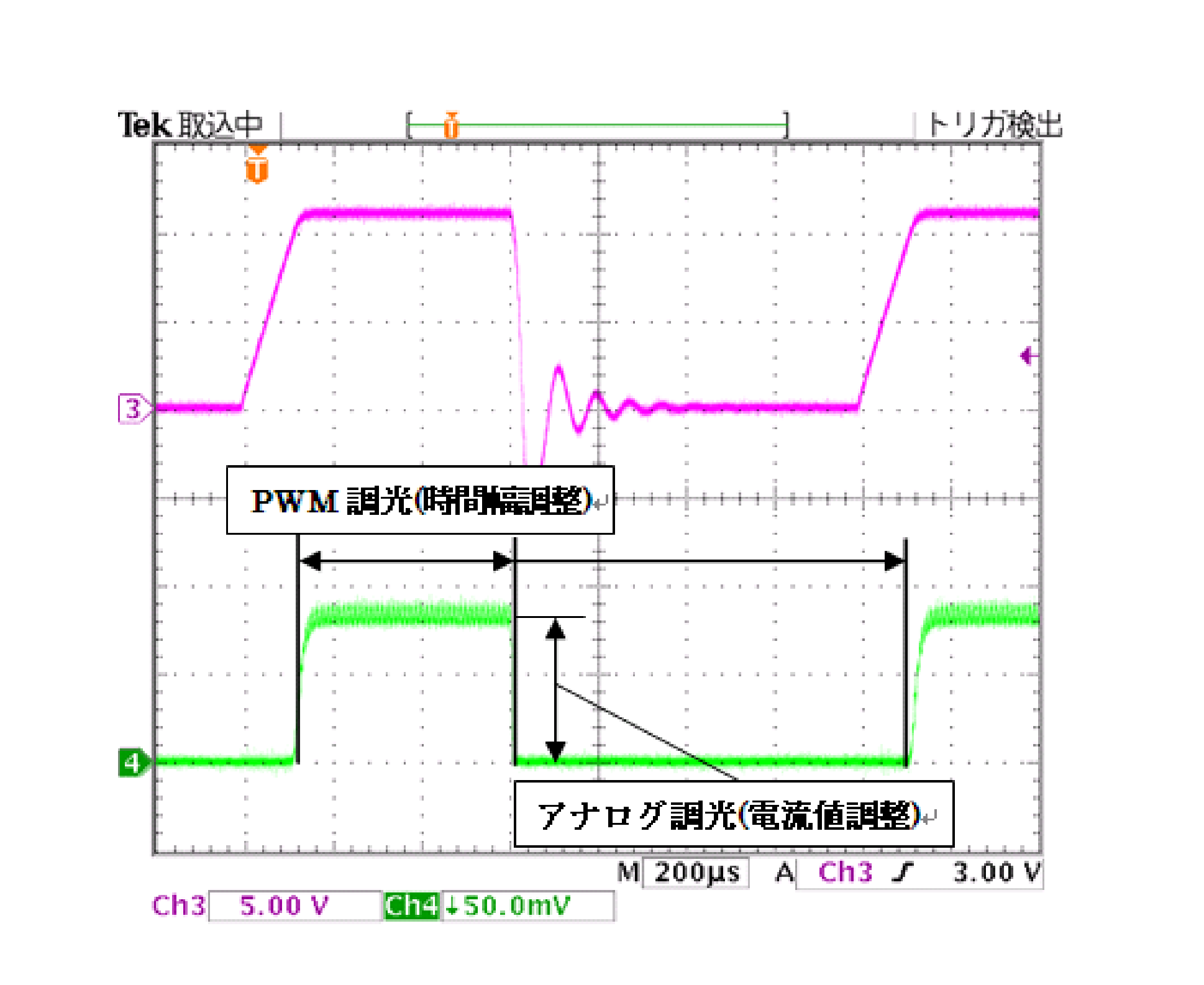

- 色度の調整:定電流値の調整(アナログ調光)

- 輝度の調整:PWMのデューティ比調整(PWM調光、数10Hz~数100Hz)

アナログ調光はLEDの定格電流範囲内で行われ、PWM調光はデューティ比の変化により輝度を調整します。

3. 液晶ディスプレイ用LEDバックライトの調光

液晶バックライトでは、色度と輝度の両立が非常に重要です。

- 色度の調整は、LED個体差や直列・並列の組み合わせで制御します。

- 輝度の調整は、画面全体や局所で行うことがあります。

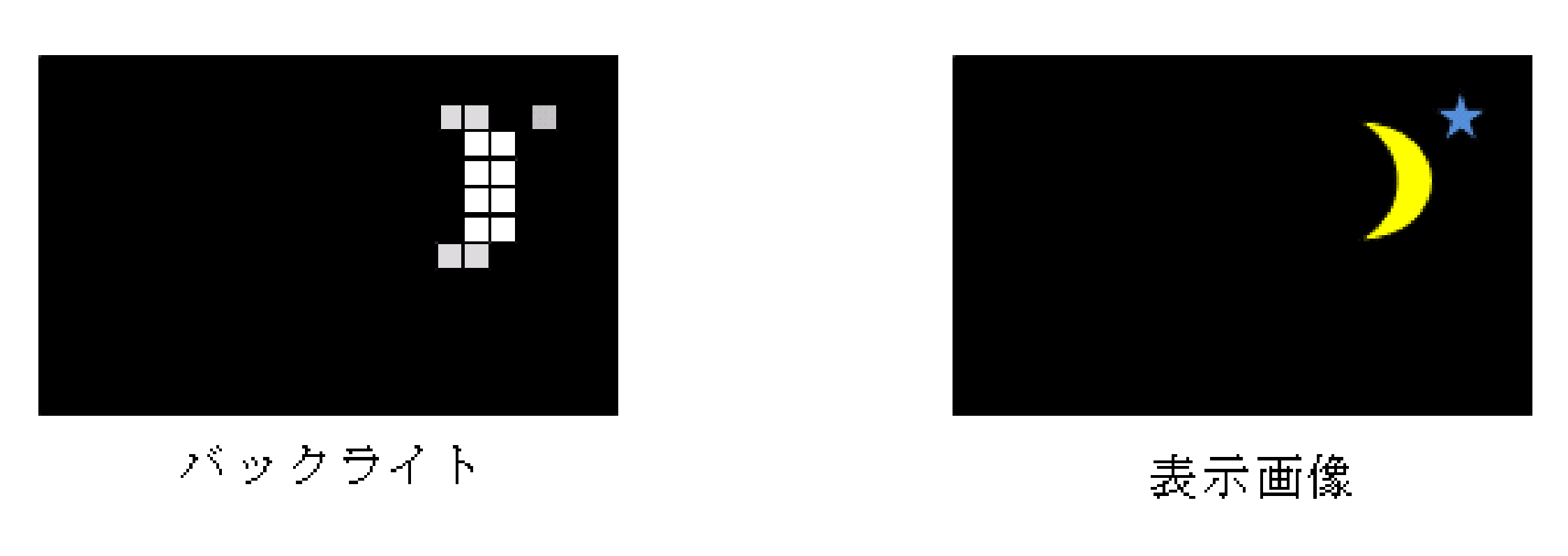

局所輝度制御(Local dimming)では、表示画像の暗い部分は暗く、明るい部分は明るくなるようにバックライトを局所で制御します。これによりコントラスト性能を向上させつつ、省エネも実現可能です。LEDの並列数(輝度調整領域数)が多いほど制御は細かくなりますが、各社とも詳細は企業秘密となっています。

4. LEDと電子負荷装置の違い

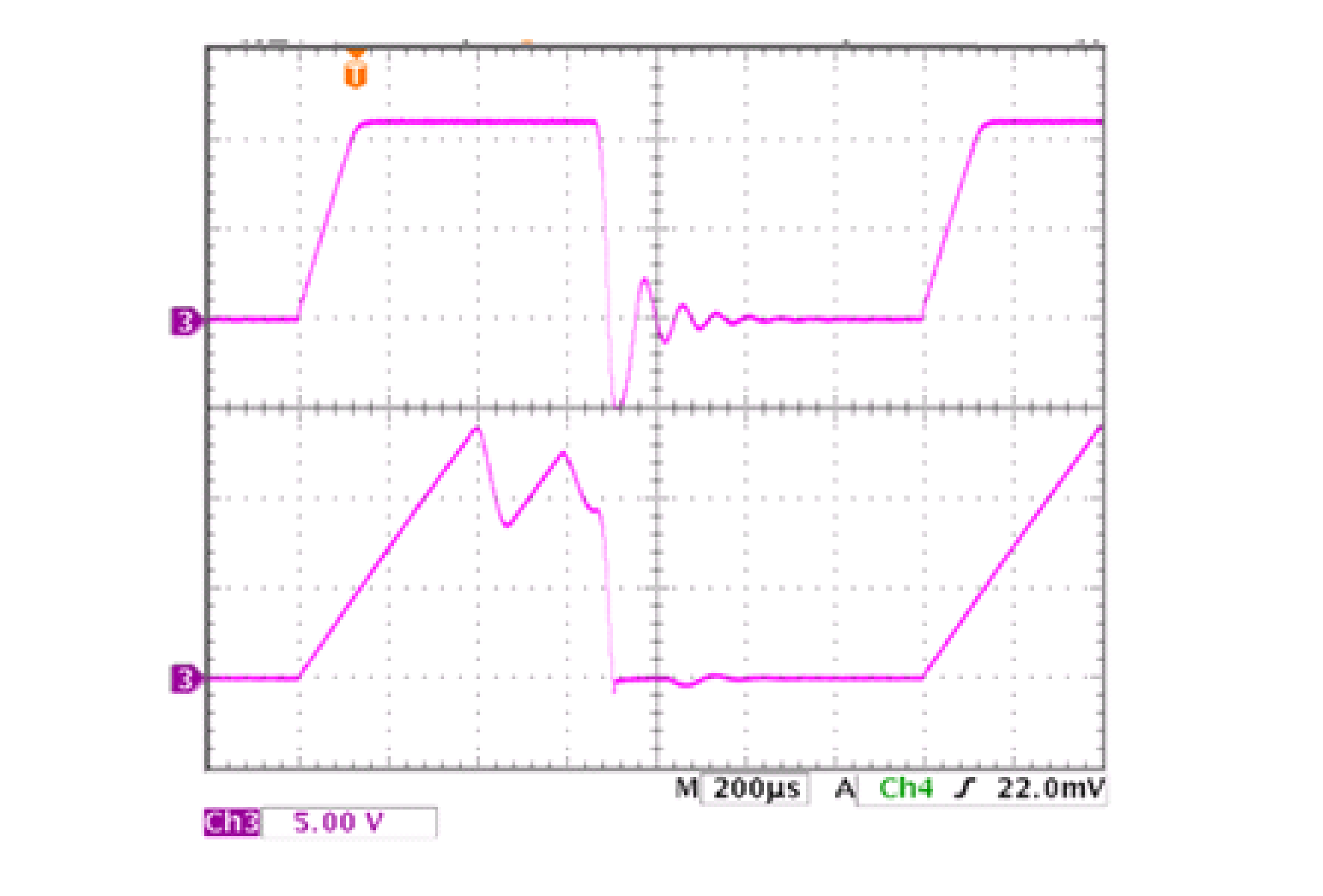

LEDの順方向電圧特性を電子負荷装置で模擬する場合、定電圧(CV)モードだけでは不十分です。

- PWM調光時、電子負荷の応答が遅れるため、オーバーシュートが発生します。

- 白色LEDは内部抵抗分が大きく、この特性を模擬するには高速CV+CRモードが必要です。

CV+CRモードを備えた電子負荷装置を使用することで、LEDドライバ試験において実LEDに近い応答を再現できます。通常、CRモードでは数10kHz~数100kHz程度の応答速度が求められます。

ポイント

LEDドライバの試験では、通常のCVモードだけではLEDの挙動を十分に再現できません。PWM調光時のリップル電流や内部抵抗の影響も確認したい場合は、CV+CRモード対応の電子負荷を使うと安心です。

これにより、より実際のLEDに近い条件で動作確認ができ、試験の精度が上がります。