DRAMって、そもそもナニ?

はじめに

こんにちは!今回の記事では、コンピュータやスマホなどでよく話題に上がる「メモリ」の主要な一種であるDRAM(ディーラム)についてお話しします。

多くの人が耳にしたことがある「RAM」という言葉。実はその中でも、「DRAM」というタイプが最も広く使われています。初心者の方でも理解できるよう、丁寧に解説していきましょう。

DRAMとは?

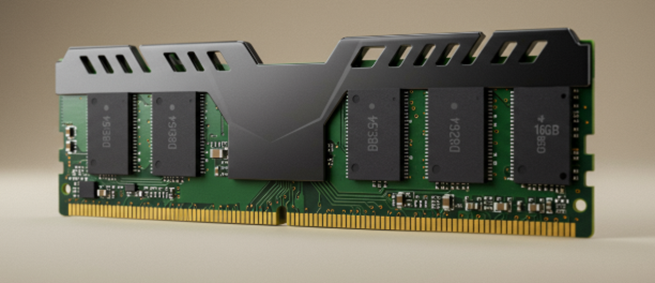

まずは、DRAMの正式名称を確認しましょう。DRAMとは、Dynamic Random Access Memory(ダイナミック ランダム アクセス メモリー)の略です。簡単に言うと、コンピュータが短期的に情報を記憶しておくための「作業台」のような役割を果たすものです。

たとえば、パソコンで文章を書いているとき、編集中のデータは一旦DRAMに保存されます。その後、保存操作をすると、データが「ストレージ」(例えばSSDやハードディスク)に移される仕組みです。つまり、一時的なデータの保管場所と考えると分かりやすいですね。

ただし、DRAMは「揮発性メモリ」とも呼ばれ、電源が切れると中身がすべて消えてしまいます。それが一時的なデータ保存に使われる理由です。

DRAMの仕組み

DRAMの中身には、トランジスタと呼ばれるスイッチのような部品とコンデンサと呼ばれる小さな電池のような部品があります。コンデンサが「電気を貯めることで1ビット(0または1)の情報を記憶」し、トランジスタがその情報を読み取ったり、書き込んだりします。

ただし、コンデンサは時間が経つと電気を少しずつ失ってしまうため、定期的に「リフレッシュ」と呼ばれる作業を行い、電気を補充しています。このリフレッシュがDRAMの特徴であり、動作が「ダイナミック(動的)」な理由でもあるのです。

合わせて読みたい

SRAMとの違い

メモリには、DRAM以外にSRAM(エスラム)という種類もあります。では、DRAMとSRAMはどう違うのでしょうか?

| 項目 | DRAM | SRAM |

| 容量 | 大容量 | 小容量 |

| アクセス速度 | 遅め(リフレッシュが必要なため) | 高速 |

| リフレッシュ | 必要(定期的に電気を補充しないとデータを保持できない) | 不要(電気が流れている限りデータを保持) |

| 用途 | メインメモリ、グラフィックメモリなど | CPUのキャッシュメモリ |

| 価格 | 安価(簡単な構造で大量生産可能) | 高価(複雑な構造のため生産コストが高い) |

簡単にまとめると、DRAMは「安価で大容量」なのでメインメモリに最適、SRAMは「高速で省電力」なので重要なデータ処理を行うCPUキャッシュメモリに使われる、といった棲み分けがされています。

合わせて読みたい

参考)キャッシュメモリについて

CPUのキャッシュメモリは、CPUがデータを効率的に処理するために使う高速な小容量のメモリです。主に以下の役割を持っています。

- 高速アクセス: CPUが頻繁に使うデータや命令を一時的に保存し、高速にアクセスできるようにします。

- 処理速度の向上: キャッシュメモリを使うことで、メインメモリ(RAM)へのアクセスを減らし、CPUの待ち時間を短縮します。

キャッシュメモリは階層構造を持ち、通常「1次(L1)」「2次(L2)」「3次(L3)」に分かれています。

- L1キャッシュ: 最も高速で容量が小さい(数十kB程度)。CPUコアごとに独立して配置される。

- L2キャッシュ: L1と比べてやや遅いが容量は大きい(数百KB~数MB程度)。

- L3キャッシュ: 複数のCPUコアで共有される。容量は大きいが、L1やL2より遅い。

イメージとしては、必要なデータを「机の上(キャッシュ)」に置いておき、すぐに使える状態にすることで「倉庫(メインメモリ)」まで取りに行く手間を省くような仕組みです。これにより、コンピュータの全体的な処理性能が向上します。

合わせて読みたい

DRAMの役割

DRAMは、私たちが普段使っているパソコンやスマホの性能に大きく関わっています。皆さんが家電量販店などで「スマホのメモリは8GB」とか「PCメモリ16GB」などと聞いたことがあるかもしれませんが、この「メモリ」とは、実はDRAMの容量のことを指しています!

一般的に、メモリの容量が大きいほど、同時に多くの作業を快適に行えるようになります。

例えば・・・

- 4GBのPC … 動画視聴やネットサーフィン程度には十分

- 8GBのPC … 一般的な用途ならほぼ困らない

- 16GB以上のPC … 動画編集や3Dゲームなど高負荷な操作向き

DRAMの進化:SDRAM~DDR

実は、DRAMはそのままの形ではなく、性能を引き上げるために改良されてきました。そのひとつがSDRAM(Synchronous DRAM)という技術です。SDRAMは従来よりも高速に動作し、パソコンの性能向上に大きく貢献しました。

さらに、現在ではその改良版であるDDR(Double Data Rate)シリーズが主流です。DDR2、DDR3、DDR4、DDR5と世代を重ねるごとに、動作速度や省電力性能が向上しています。

注意しなければいけないのはDDRは世代間での互換性が無いため、同じ世代のものを実装する必要があるということです。

まとめ

DRAMは、私たちのデジタル生活を支える重要なパーツの一つです。

ポイントを振り返ると

- 一時的なデータ保存場所として高速な作業を支援している。

- 揮発性のため電源を切るとデータが消える。

- 価格が安く、大容量だからメインメモリとして適している。

次にPCやスマホを買う際には、「どれくらいのメモリが必要なのか」を意識して選んでみるといいかもしれませんね!