アナログレコードの不思議

はじめに

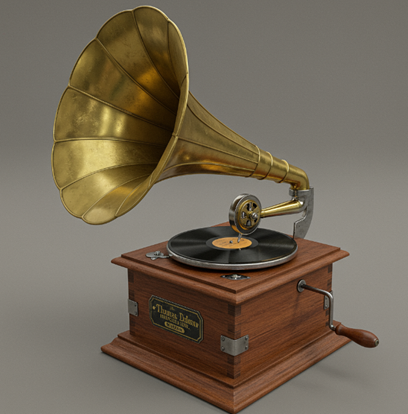

音楽を、美しく不完全な「時間の彫刻」と呼ぶ人がいます。その表現に最もふさわしい存在――それがアナログレコードです。スマートフォンひとつで、世界中の音楽が手に入る現代。しかし、重厚なレコード盤を手に取り、丁寧にターンテーブルに載せてレコード針を落とす。その儀式的なひとときに、人はなぜかしら心を動かされます。今回は、アナログレコードの原理や歴史、そしてその奥深き魅力について探ってみましょう。

レコードはなぜ音が出るのか? – 不思議な原理

レコード盤は、単なる黒い丸い板。でも、その溝には音楽のすべて――アーティストの息遣いも、臨場感も保存されています。溝の正体は、実は左右に細かく揺れ動く「うねり」です。レコードを再生すると、専用の針(カートリッジの先端)がこのうねりの道筋に沿って振動します。この微細な振動を、カートリッジが電気信号に変換。アンプがその信号を増幅し、スピーカーから音として再生されるのです。

なんと、機械的な動き➡電気的な信号➡音、というアナログ(連続的)な工程。そこには、デジタル時代にはない温もりと偶然性が宿ります。

どうしてこんな形? – アナログレコードの歴史

レコードの誕生は1877年、トーマス・エジソンによる「蓄音機」までさかのぼります。当初は円筒形で、やがてフラットな円盤(ディスク)へと進化。SP盤の時代を経て、1948年にはLP(Long Play)盤が登場。そして、シングル盤、EP(Extended Play)盤と、バリエーションが増えていきました。

音に命を吹き込むその仕組みは、100年以上前からほとんど変わっていません。時代の波に埋もれず、オーディオファンや若者の間で再評価された今。レコードは「新たなノスタルジア」として、音楽の楽しみ方に奥行きを与えています。

方式の違いで変わる「音の世界」

レコードプレーヤー(ターンテーブル)の構造もまた、こだわりの世界です。駆動方式は主に2種類。

ベルトドライブ方式

モーターの回転をゴムベルトでプラッター(レコードを載せる円盤)へ伝えます。振動が抑えられ、繊細で柔らかな音色が特徴。「味わい深い音」と評されることも多く、アナログらしい空気感を求めるならこの方式。

ダイレクトドライブ方式

モーターでプラッターを直接回すので、パワフルなトルクと安定性が自慢。DJやプロの現場で愛用される理由です。「立ち上がりの鋭さ」「キレの良い音」が魅力。最近はリビング向けにも高音質なモデルが登場しています。

それぞれに個性があり、好みやスタイルによって選ぶ楽しみがあるのです。

音のきざみをたどる – レコード針の奥深さ

レコード再生の主役とも言えるのが「針(スタイラス)」。このわずか数ミクロンの先端が、細やかな音の世界をなぞります。素材も形状もさまざま。ダイヤモンドやサファイアで作られた先端、楕円型や丸型の断面…。この違いが音の表情にすら変化を与えてくれます。

また、カートリッジ(針の本体)はMM型、MC型などがあり、どちらが「いい」かは人それぞれ。悩みつつ愛機をカスタマイズするのも醍醐味です。

合わせて読みたい

レコードならではの不思議

ジャケットアート

大判サイズのジャケットは、まさに音楽を纏うアートピース。部屋に飾るだけで雰囲気が生まれます。

A面/B面という物語

1枚のレコードには、2つの面。それぞれの面に並ぶ曲順にも、アーティストや制作者のメッセージが込められています。

ノイズも一部の“音楽”

レコード針がレコード盤上を移動するときの「プチプチ」というスクラッチノイズ。これすらも“味”として愛する人も多いのです。

最後に

デジタルで「完璧な」音楽があふれる現代。しかし、静かに回転するアナログレコードの上で、音楽はひときわ自由に、そして豊かに息づいています。その不思議にあなたも、ちょっとだけ触れてみませんか?

あなたの知らない音楽体験が、ここに眠っています。