ジッタって、そもそもナニ?

はじめに

「ジッタ(jitter)」は、信号(特に周期的なタイミング信号やクロック)の時間的位置が理想のタイミングからずれる現象を指します。初心者向けに、できるだけわかりやすく説明します。

基本イメージ

イメージしやすい例

メトロノームや心拍のように規則正しく刻まれる「刻み」があるとします。理想的には毎回同じ間隔で音が鳴るはずですが、実際にはその間隔が毎回少しずつ変わることがあります。この「時間のぶれ」がジッタです。

波形で見ると、立ち上がり(0→1)や立ち下がり(1→0)の瞬間が本来の位置から前後にずれるというイメージです。

ジッタが問題になる理由

デジタル回路や通信では、タイミングが正確であることが重要です。サンプルのタイミングがずれると誤検出や再生品質の低下、データエラーにつながることがあります。

高速な信号ほど許容できる時間ずれは小さくなるため、ジッタの影響が大きくなるのです。

ジッタの種類(簡単な分類)

- ランダムジッタ(Random Jitter)

予測できないノイズ的な時間ずれ。確率的で通常はガウス(正規)分布に従うことが多い。 - デターミニスティックジッタ(Deterministic Jitter)

繰り返し発生する規則的なずれ。周期ノイズ、クロックの位相ずれ、隣接チャネル干渉などが原因。 - バーストジッタ(Burst Jitter)

短時間にまとまって発生する大きなずれ。システムの状態変化やクロック切替で起きやすい。

(注:専門的には「周期ジッタ(period jitter)」「位相ジッタ(phase jitter)」「トランジションジッタ」などの細かい区別もあります)

測定・評価の方法(入門レベル)

| トレースで目視 | オシロスコープで立ち上がり/立ち下がりの位置を何回か観察し、ばらつきを見る。 |

| ジッタの数値化 | 平均値や最大・最小値(ピークtoピーク)で表すことが多い。 |

| 平均値 | 平均的なばらつきの大きさ |

| ピーク to ピーク | 観測された最大のずれ幅(最悪値)。 |

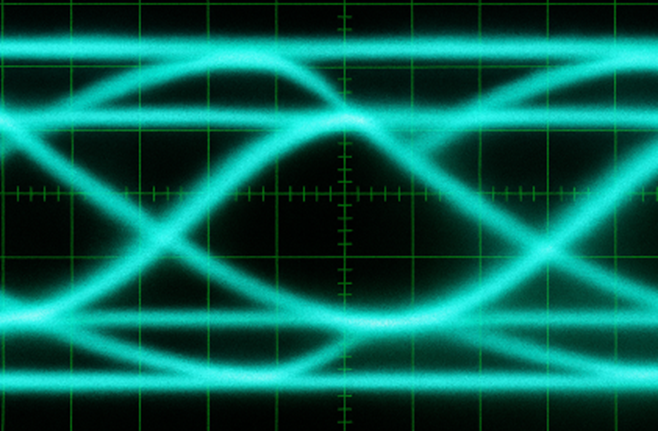

| アイ・パターン | 高速通信でよく使われ、ジッタがあるとアイの横幅が狭くなる(クロック復調やビット判定が難しくなる) |

主な原因(よくある例)

- 電気ノイズ(熱雑音、パワーサプライのリップルなど)

- クロック源の品質(低品質な発振器)

- クロストークやEMI(近接する信号からの干渉)

- 温度変化や電源変動による素子特性の変化

- データパターン依存(長い同一ビット列などで復帰が遅れる)

対策例

- 良質なクロック源(低ジッタの発振器)を使う。

- 電源の平滑化、デカップリングコンデンサでノイズ低減。

- 伝送路のインピーダンス整合、シールド、差動伝送で外部干渉を抑える。

- クロックリカバリ回路や位相同期回路(PLL/DLL)でジッタを抑制・補正。

- 帯域制限(ローパスフィルタ)で高周波ノイズを除去(ただし信号立ち上がりが遅くなる副作用あり)。

- ソフト面では冗長化や誤り訂正(FEC)でジッタによるデータエラーを補う。

具体的なケース別の影響

| ケース | 影響(実例イメージ) |

| オーディオ | ジッタがあると時間軸が微妙にずれ、音質に悪影響(歪みや定位の乱れ)を与えることがある。 |

| 映像 | フレームタイミングのずれでちらつきや画像破綻が起きる可能性。 |

| ネットワーク通信 (イーサネット等) | パケット誤りや再送によりスループット低下。 |

| データ収集(ADC) | サンプリング時刻の不確かさが測定誤差になる。 |

まとめ

ジッタは「タイミングのズレ」で、信号の正確さや通信品質に直接影響します。原因はノイズや設計・伝送の問題で、測定は平均値やピークtoピーク、アイ・パターンを使って行います。対策はハード(良いクロック、電源対策、伝送改善)とソフト(誤り訂正など)の両面から行います。