SPIって、そもそもナニ?

はじめに

私たちの身の回りには、スマートフォン、パソコン、家電製品など、たくさんの電子機器がありますよね。これらの機器は、ただ形があるだけでなく、その中では小さな部品たちがせっせと協力し合って動いています。

まるで、人間が言葉を交わすように、部品同士も「おしゃべり」しているんです。でも、そのおしゃべりは、私たち人間が使うような複雑な言葉ではありません。もっとシンプルで、効率の良い「ルール」に従って行われています。

今日ご紹介するのは、そんな部品たちのおしゃべりのルールの一つ、SPI(エスピーアイ)というものです。「SPIって、そもそもナニ?」と思ったあなた!ご安心ください。難しい専門用語はなるべく使わず、初心者の方にも「なるほど!」と感じてもらえるように解説していきますね。

SPI、その正体は「サクサクおしゃべり上手な通信ルール」

SPIは、正式名称を「Serial Peripheral Interface(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)」と言います。なんだか難しそうですね。一つずつ紐解いていきましょう。

- Serial(シリアル): これは「直列」という意味です。情報を送るとき、例えば「あいうえお」という文字を送るとしたら、「あ」を送ってから「い」、「い」を送ってから「う」…というように、1つずつ順番に送っていく方式のことです。 例えるなら、一本の細い道に、車が1台ずつ順番に走っていくイメージです。これに対し、複数の道を同時に使って一斉に情報を送る方式を「パラレル(並列)」と言いますが、シリアル方式は少ない配線で済むというメリットがあります。

- Peripheral(ペリフェラル): これは「周辺機器」という意味です。パソコンで言うと、プリンターやマウス、キーボードなどが周辺機器にあたりますよね。電子回路の中にも、CPU(頭脳)に対して、メモリ(記憶装置)やセンサー(情報収集装置)、ディスプレイ(表示装置)など、様々な「周辺機器」があります。

- Interface(インターフェース): これは「境界面」とか「つなぎ役」という意味です。部品同士が情報をやり取りするための「窓口」や「ルール」のことだと考えてください。

つまり、SPIとは、「少ない配線(シリアル)を使って、電子部品(周辺機器)同士が効率よく情報をやり取りするための、おしゃべりのルール(インターフェース)」 と言えるわけです。

合わせて読みたい

SPIって、どこが便利なの?

世の中にはSPI以外にも、USBやUART、I2Cなど、様々な通信ルールがあります。その中で、SPIが特に得意なことは何でしょうか?

- 高速でおしゃべりできる! SPIは、他のシリアル通信方式と比べて、かなり速く情報をやり取りできます。まるで、テキパキと早口で会話するようです。そのため、大量のデータを素早く送りたい時に威力を発揮します。

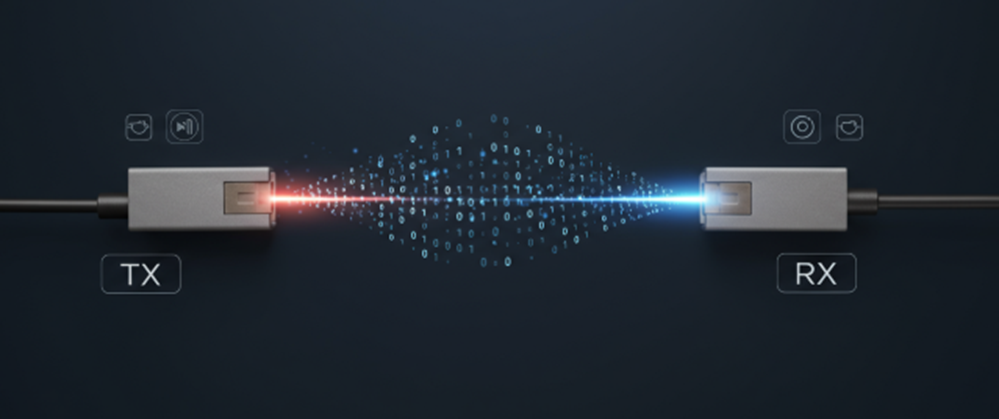

- 同時におしゃべりも聞ける(全二重通信)! 電話をイメージしてみてください。相手が話している間は自分は話せず、自分が話している間は相手は聞いているだけ…というのが片方向の通信(半二重)です。 しかしSPIは、まるで携帯電話のように、同時に話し、同時に聞くことができます。これを「全二重通信」と呼びます。情報のやり取りがさらに効率的になる秘密の一つです。

- 「親機」と「子機」がハッキリしている! SPIでは、情報を送受信する際に、「親機(マスター)」と「子機(スレーブ)」という役割が明確に決まっています。 例えるなら、リーダーとフォロワーの関係です。リーダー(親機)が「さあ、おしゃべりしよう!」と会話を始め、テンポを決め、どのフォロワー(子機)に話しかけるかを決めます。フォロワー(子機)は、リーダーの指示に従って自分の情報を送ったり、リーダーからの情報を受け取ったりします。

合わせて読みたい

SPIの「おしゃべり」に必要な4つの線

SPIが情報をやり取りするためには、基本的に4本の信号線(電気の通り道)を使います。それぞれに大切な役割がありますよ。

- SCK (Serial Clock): これは「会話のテンポを決める時計役」です。親機がこの線を使って、データの「送り出し」や「受け取り」のタイミング(リズム)を子機に伝えます。このリズムに合わせて、情報を1ビット(情報の最小単位)ずつ送り出したり受け取ったりします。

- MOSI (Master Out Slave In): これは「親機から子機へのおしゃべり道」です。親機が子機に何か情報を送りたいときに、この線を使ってデータが流れていきます。

- MISO (Master In Slave Out): これは「子機から親機へのおしゃべり道」です。子機が親機に自分の状態や集めたデータを送りたいときに、この線を使ってデータが流れていきます。

- SS / CS (Slave Select / Chip Select): これは「子機を選ぶ魔法のスイッチ」です。親機は、たくさんの子機を同時に接続できます。この線は、親機が「おーい、〇〇くん、君と話したいんだけど!」と、特定の子機を選んで会話を始めるためのスイッチの役割をします。他の子機は、このスイッチが自分に向けられていない限り、静かに待機しています。

この4本の線をうまく使い分けることで、親機と子機の間で高速かつ効率的なデータ通信が行われるのです。

合わせて読みたい

SPIはどんなところで使われているの?

SPIは、その手軽さと高速性から、様々な電子機器の内部で「縁の下の力持ち」として活躍しています。

- SDカードやmicroSDカードとの通信: スマートフォンやデジタルカメラの記憶媒体であるSDカードは、SPIを使って中のデータとやり取りしています。私たちが写真や動画を保存・再生できるのも、SPIのおかげなんです。

- LCDディスプレイ(液晶画面)の制御: マイコン(小さなコンピューター)から、小さな液晶ディスプレイに文字や絵を表示させるときにも、SPIが使われることがあります。

合わせて読みたい

- 各種センサーとのデータやり取り: 温度センサー、加速度センサー、気圧センサーなど、私たちの周りの情報を集めるセンサーから、マイコンへデータを送る際にもSPIがよく使われます。

合わせて読みたい

- フラッシュメモリへのデータ書き込み: プログラムや設定情報を保存しておくためのフラッシュメモリという部品にも、SPIでデータを書き込んだり読み込んだりすることが多いです。

合わせて読みたい

まとめ:「おしゃべり上手なSPI」の重要性

SPIは、私たちの身の回りにある多くの電子機器の中で、部品同士がスムーズに連携するための大切な「おしゃべりのルール」です。高速で効率的、そして比較的シンプルな配線で済むため、小型で複雑な電子機器の内部で非常に重宝されています。

今回「SPIって、そもそもナニ?」という疑問から始まったお話ですが、少しはSPIの正体と、その重要性が分かっていただけたでしょうか?目には見えないけれど、電子部品たちがテキパキと「おしゃべり」しているからこそ、私たちの便利な生活が成り立っているのですね。SPIは、まさにそんな「おしゃべり」を支える、頼れる通信方式なのです。