クロックって、そもそもナニ?

はじめに

「あなたのパソコン、〇〇GHzのCPUを積んでますね!」なんて言葉、耳にしたことはありませんか? この「GHz(ギガヘルツ)」という言葉、実はパソコンの「速さ」を決める大切な要素の一つで、その根本にあるのが「クロック」という考え方なんです。

でも、「クロック」って聞いても、いまいちピンと来ない方も多いのではないでしょうか? なんだか難しそうな専門用語に聞こえますよね。 でもご安心を! ここでは、誰にでもわかるように「クロック」の正体を探っていきましょう。

パソコンは「心臓のリズム」で動いている?

想像してみてください。 大きなオーケストラが演奏をしています。みんなでバラバラに楽器を演奏したら、それはもう大変なことになりますよね。 そこで登場するのが、指揮者さんです!

指揮者さんは、タクトを振って「イチ、ニ、サン、シ」と、みんなにテンポを教えてくれます。 この「イチ、ニ、サン、シ」という規則正しいリズムがあるからこそ、オーケストラは美しいハーモニーを奏でることができるのです。

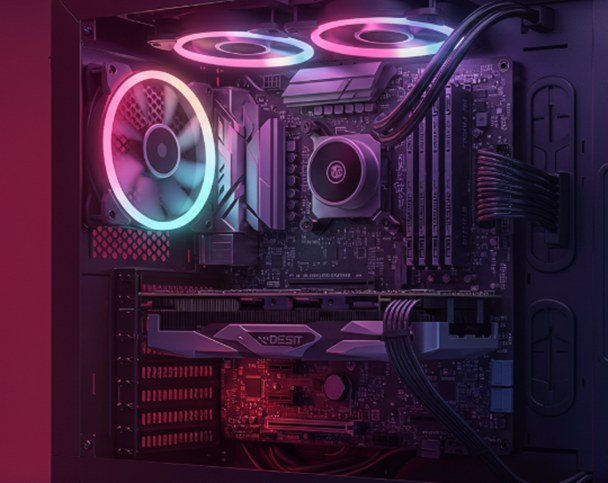

私たちのパソコンも、実はこのオーケストラと似ています。 パソコンの中には、CPU(中央演算処理装置)やメモリ、グラフィックボードなど、たくさんの「働き者」たちがいます。 彼らはそれぞれ違う役割を持っていますが、みんなで協力して一つの処理をこなしていきます。

このとき、「バラバラ」に仕事をされたら困ってしまいますよね? そこで必要になるのが、オーケストラの指揮者さんのような「リズム」です。 このパソコンの心臓部でカチカチと刻まれる、規則正しいリズムこそが、今回ご紹介する「クロック」なんです!

クロックとは「仕事の合図(テンポ)」

簡単に言うと、クロックとはパソコンの中で動く部品たちに「さあ、次の仕事を始めよう!」「ここで一区切り!」と合図を送る、「規則正しい電気信号」のこと。 ちょうど、メトロノームが「カチ、カチ、カチ」と一定のリズムを刻むように、パソコンの中ではこのクロック信号が休みなく流れ続けています。

CPUやメモリといった部品たちは、このクロックの「カチッ」という合図に合わせて、次の計算をしたり、データを読み書きしたりします。 みんなが同じリズムで動くからこそ、複雑な処理も正確に、そして高速に進めることができるのです。

合わせて読みたい

GHzやMHzって、何?

さて、冒頭で触れた「GHz(ギガヘルツ)」や「MHz(メガヘルツ)」といった単位。 これは、このクロックが**「1秒間に何回、仕事の合図(カチッ)を出しているか」**を表しています。

- 1Hz(ヘルツ) = 1秒間に1回「カチッ」

- 1MHz(メガヘルツ) = 1秒間に100万回「カチッ」

- 1GHz(ギガヘルツ) = 1秒間に10億回「カチッ」

合わせて読みたい

つまり、クロックの数字が大きければ大きいほど、1秒間により多くの「カチッ」という合図が出されていることになります。 これは、オーケストラの指揮者が、より速いテンポでタクトを振っているようなもの。 テンポが速ければ速いほど、たくさんの音符を短い時間で演奏できるのと同じように、クロック周波数が高ければ高いほど、パソコンは短い時間でより多くの計算や処理をこなせる、というわけです。

例えば、3GHzのCPUは、1秒間に30億回も「カチッ」と信号を受け取り、その合図に合わせて計算を進めているんですから、すごい速さですよね!

クロックが速ければ速いほどパソコンも速い?

基本的にはその通りです! クロック周波数が高ければ高いほど、CPUはたくさんの計算を素早くこなせるので、パソコンの処理速度も向上します。

しかし、注意してほしいのは、「クロック周波数だけがパソコンの速さを決めるわけではない」という点です。 例えるなら、同じテンポで演奏しても、オーケストラの「演奏がうまいかどうか」(=CPUの設計や効率)、または「人数が多いかどうか」(=CPUのコア数)によって、仕上がりの曲の速さや完成度は変わってきますよね。

同じように、CPUの内部設計(一度の「カチッ」でどれだけ多くの仕事ができるか)や、コア数(同時に処理できる「働き手」の数)など、他の要素もパソコンの総合的な性能に大きく影響します。

合わせて読みたい

まとめ:クロックはパソコンの「心臓のリズム」

いかがでしたでしょうか? 「クロック」とは、パソコンの中のあらゆる部品が足並みを揃え、正確に、そして高速に動くための「テンポ」であり、「合図」であると理解していただけたでしょうか。

私たちが普段何気なく使っているパソコンも、この見えない「カチカチ」というリズムがあるからこそ、サクサクと快適に動いているんですね。 クロックは、まさにパソコンの「心臓のリズム」のような存在なんです!